陕甘宁省豫海县回民自治政府的成立及其革命活动

豫海县回民自治政府布告《告北圈子同胞书》。 图片来源:《中国民族区域自治实践的萌芽——陕甘宁省豫海县回民自治政府资料与研究》。

1936年10月成立的陕甘宁省豫海县回民自治政府,是红军西征的产物,在中国共产党的历史、党的民族区域自治史、宁夏党史上都写下了浓墨重彩的一笔。

豫海县回民自治政府的筹建

1936年7月下旬,中共陕甘宁省委宣传部部长李一氓、陕甘宁省政府副主席朱开铨来到豫旺,从红军中抽调一部分干部参与地方政权建设。下马关、豫旺等地先后建立了区、乡基层党组织和基层政权。

8月初,党中央派中共陕甘宁省委书记李富春前来指导自治政府的筹建工作,成立了由李富春为主任,程子华(红十五军团政治委员)、王首道(红十五军团政治部主任)、唐天际(红十五军团敌工部部长)、王柏栋(红十五军团地方工作部政工科科长)、黄镇(红十五军团地方工作部宣传科科长)、程宗寿(红十五军团政治部秘书长)、杨奇清(红十五军团地方工作部保卫科科长)、马青年(红十五军团回民独立师师长)以及豫旺堡、李旺堡、王家团庄各区和回民独立师的代表参加的豫海县回民自治代表大会筹备委员会,负责自治政府成立的具体筹备工作。筹备委员会研究讨论了自治、抗日救国以及土地改革等问题,起草了自治政府的各类决议和文件,拟定了代表大会的各项议程,并给各区、乡分配了参加自治政府代表大会的代表名额,提出了评选代表的条件。各区、乡通过群众民主选举,产生了自己的代表。

9月下旬,驻扎在豫海地区的红十五军团部署成立豫海县回民自治政府的各项工作。红十五军团各部队划分了自治工作区域,确定以同心城或王家团庄为中心筹建豫海县回民自治政府,由西征红军政治部负责指导已成立区政府的豫旺堡区的工作,同时指导李旺堡区的工作,由红十五军团政治部组织工作团负责王家团庄的工作,由红七十五师政治部和红十五军团直属队政治处共同负责同心城的工作,由红七十三师政治部负责关桥堡区的工作,由红十五军团政治部组织特务游击队及工作团负责窑山区的工作。

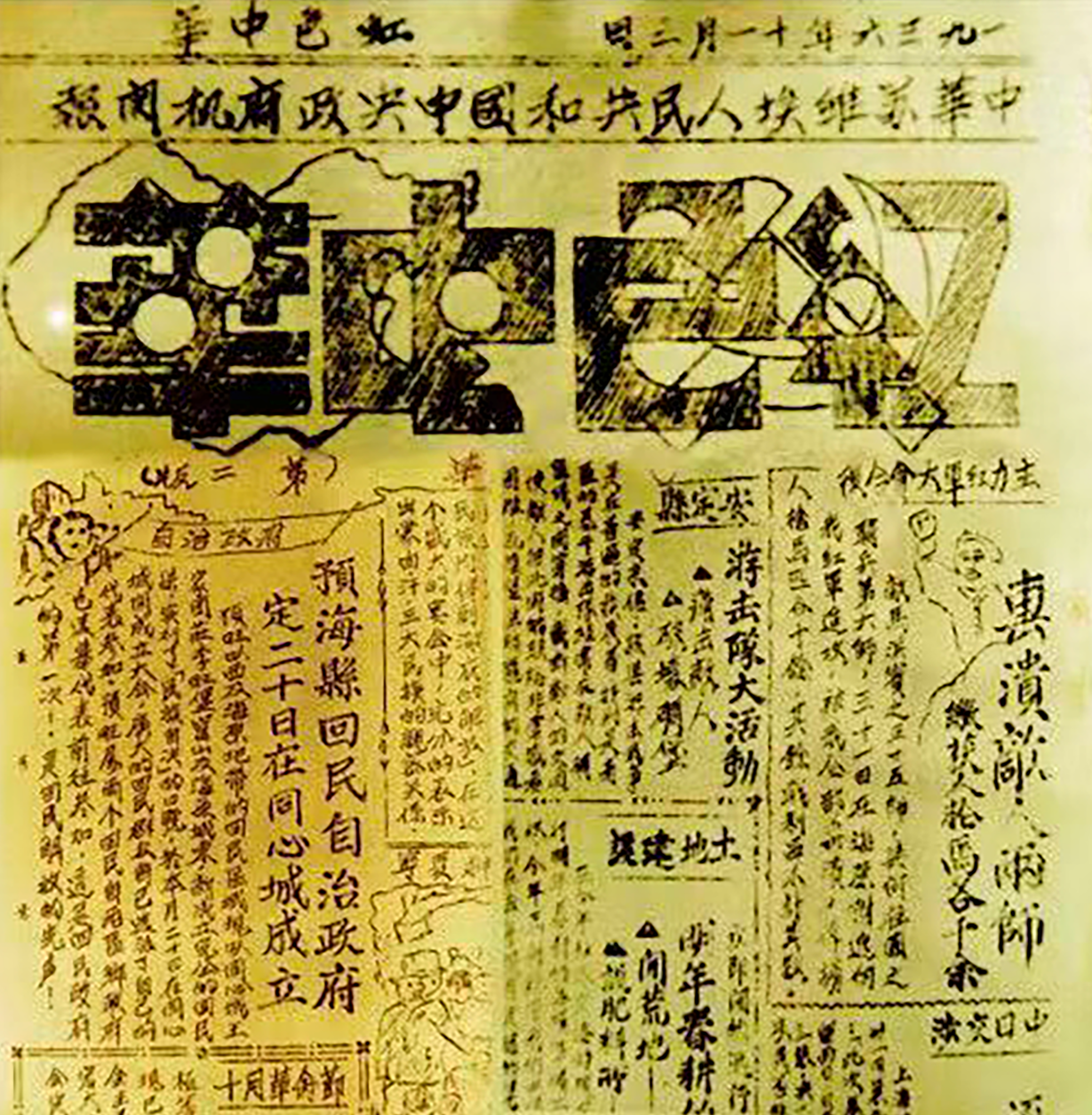

至陕甘宁省豫海县回民自治政府成立前,李旺堡、王家团庄和同心城分别成立了区自治政府。各区通过召开代表大会选举产生出席豫海县回民自治代表大会的代表。关桥堡、窑山等地则由区、乡回民解放会选出代表。同时,西征红军以王家团庄为重点开展基层党组织创建工作,在王家团庄区建立党支部,在其他各区建立党小组。10月14日,豫海县回民自治政府筹备委员会向党中央上报了《召集豫海县回民自治代表大会通电》,《红色中华》将这个通电全文刊登。

豫海县回民自治政府的成立

1936年10月20日至22日,豫海县回民自治代表大会在同心举行。来自豫海地区各区、乡及回民独立师的220余名代表和100多名旁听群众共300余人参加了大会。成立大会由中共陕甘宁省委书记李富春主持,红十五军团政治部主任王首道、中华苏维埃共和国中央政府代表和中共陕甘宁省委、陕甘宁省苏维埃政府代表先后讲话。大会讨论通过了《告陕甘宁青新等以及全中国的回族同胞书》《回民自治政府的组织及工作条例》《为处理债息暂行条例》《减租减息条例》《土地条例》等以及自治政府的有关决议,通过了致马鸿逵、马鸿宾与宁夏当局的信。

与会代表选举产生了豫海县回民自治政府领导成员,一致表决通过雇农出身的马和福等37人为执行委员,组成了自治政府领导机构及各区、乡自治政府,马和福当选为自治政府主席。自治政府机关下设军事部、土地部、粮食部(粮食没收委员会)、保卫部等部门,马和福还兼任县回民游击大队队长。

为了加强对豫海县回民自治政府的领导,中共陕甘宁省委抽调部分党员干部,组建了中共豫海县委,贺恩宽(后改名贺旭东)担任县委书记,韩效忠担任组织部部长,陈德政担任宣传部部长。政府所在地起初设在半个城,后迁至王家团庄北堡子。豫海县所辖范围为同心城、王家团庄、李旺、窑山、关桥堡、高崖、马家河湾共7个区。在这些基层政权中,同心城是机构设置比较完整的1个区,下设4个乡。整个豫海县辖区面积5900余平方公里、人口5万余人。

《红色中华》报刊登豫海县回民自治政府成立的消息。 图片来源:《中国民族区域自治实践的萌芽——陕甘宁省豫海县回民自治政府资料与研究》

豫海县回民自治政府成立后的革命活动

豫海县回民自治政府成立后,在各村、乡、区都先后成立回民解放会。各回民解放会在自治政府领导下,做了大量宣传党的抗日救国主张和民族政策的工作,使各族群众对党和红军有了进一步的认识和了解。1936年10月25日,马和福带着由黄镇拟稿、经王首道修改的《告北圈子同胞书》,到地处豫旺、中卫、海原3县交界地带的北圈子地区(今属同心县下流水乡)和兴仁(今属沙坡头区兴仁镇)等地宣传发动群众。当地群众深受教育,主动接受自治政府的领导,积极响应自治政府的号召,大力捐粮捐款,支援红军。

为了保卫新生政权,豫海县回民自治政府及各区级政府都组建了武装队伍,其基本任务是:保卫新生政权,消灭土匪;防止敌人的破坏;掩护群众打土豪,镇压反革命;帮助红军,扰乱和牵制敌人;担任警戒、放哨、抬担架等任务。比较重要的有两支队伍:一支是豫海县回民游击大队,由自治政府主席马和福兼任队长,作为自治政府的直属武装力量,多次击退中宁等地的地主武装民团的侵袭;另一支是在红十五军团政治部唐天际、王柏栋指导下组织的由马青年任总指挥、王柏栋任政委、马正龙任副总指挥的江湖抗日救国游击队。这些武装力量在巩固新生革命政权、打击土匪及反动势力、援助红军、牵制敌人方面发挥了很大的作用。自治政府还动员回族青年加入红军队伍,壮大革命力量,仅豫旺参加回民独立师的回族青年就有200余人。

针对豫海地区特别是豫旺县历来是手工业和商业繁荣之地的实际,豫海县回民自治政府鼓励人们把农副产品拿到集市上售卖,换取所需日用品,积极发展工商业。每逢集市,远近的商人都将大批货物运来该地贩卖。在经济恢复发展的基础上,自治政府积极筹粮筹款,支援红军。组织回族群众参加粮食收获队,收割逃跑地主的庄稼,刨挖逃亡地主的陈粮和财产,还发动富裕人家捐粮捐款,并组织运输队向红军驻地运送粮食等物资。各级自治政府总共筹得粮食6万余斤、银元8万多块、大烟土1万多两、二毛皮和老羊皮大衣4000多件,换回棉花1000多斤、布2000多匹,极大地保障了红军供给。

迎接红军会聚。1936年11月上旬,会宁会师后的红四方面军一部和将台堡会师后的红二方面军一部陆续抵达同心城,与原本驻扎在同心城的红一方面军一部会合。为了迎接红军会聚,自治政府安排游击队站岗放哨,为红军带路做向导。当红二、四方面军陆续进入同心城时,回族群众端着早已准备好的盛着糖果、瓜子、油炸糖酥等特色小吃的迎客盘夹道欢迎。

三军会聚同心城后,于11月12日在同心城西南的河滩上召开军民联欢大会。马和福致欢迎词,他说:“红军是抗日先锋,还要北上拯救正在遭受日本鬼子欺压的父老兄弟姐妹们。我们豫海县的全体人民,一定要努力发展生产,以实际行动来支援红军北上抗日。”会后,马和福与徐海东、程子华、马青年在同心城金振明家中宴请红二、四方面军的领导人和高级将领,表达了对党和红军的敬仰感激之情。

1936年11月中旬,红军撤离豫海地区,马鸿逵的部队很快占领这里,实行“清共”“清红”,自治政府被迫转入地下开展革命活动。1937年2月底,自治政府主席马和福不幸被捕,4月1日在同心城外的河滩上被杀害,年仅44岁。马和福英勇牺牲后,豫海县回民自治政府的革命活动基本终止。

豫海县回民自治政府虽然仅存半年多时间,但意义重大。它是中国共产党领导的第一个县级民族自治政权,是党的民族区域自治政策的初步尝试和成功实践,是党在局部执政条件下对民族区域自治的一次比较系统的探索,对后来中国共产党制定系统的解决民族问题的政策产生了深远影响,是我们党把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合的一个创举。

责任编辑:汪晓慧